x

x

憑藉昊言以窗簾簡易綑綁並降下的繩索,雲苑最終也平安抵達滿是肖像的奇異房間。

雖然少年早就明白前後兩個房間的重力不同,但在越過畫框時,從懸吊變成趴伏的瞬間還是有點難適應。

「總覺得氣氛越來越詭異⋯⋯」搭上昊言伸來的右手,被拉起身的雲苑環顧週遭一圈,很快便放棄讓注意力持續逗留在某一名陌生人的臉龐上。

更何況,它始終都用充滿血絲且突出的眼珠盯著自己!

「這代表我們慢慢接近彼異的位置了,千萬要小心。」

待雲苑整個人都進入房間內部後,為防兩人不小心掉回前一個房間,昊言便將門緊緊闔上,確保不會發生意外。

正如先前提過的,幻境本身是基於彼異慾望所構築的空間。然而在幾乎無所不能的幻境中,慾望只會無窮盡的膨脹,最終迫使彼異也迷失自我。

隨著主人的瘋狂,幻境中所發生的事件會越發不可理喻。在兩人也陷入窘境前,無論如何都得找出彼異的藏身處並破壞才行。

這些畫的是誰呢?每幅畫像底下都掛著一副銅製名牌,字跡迥異的名稱被深深地刻在其上。那些文字顯得眼熟,彷彿曾在哪裡見過。

——啊,是了,不覺得與大門前寫滿願望的數十張信紙的字跡很相似嗎?

「這些都是造訪宅邸的人嗎?」聽完昊言的推測,雲苑臉上不禁浮現出不安的神情,頓時無法正視那些冰冷卻真實存在的銅牌。

或許在數百張臉孔中,也有昊言曾經見過的熟悉混在裡面。

想到這裡,青年的注意力便不自覺想往牆上梭巡。他不得不盯住雲苑湖水藍的眼瞳,以免看到什麼不該看見的東西,而此舉則換得對方的撇臉迴避。

殘留不同部分的房間被拼湊在一起,就像大型的魔術方塊。如果習慣這副景象,那切成一半的床鋪與半張座椅相接的情況也不過是個意外。

從不完整的格局裡勉強能辨識出大廳、臥室、以及類似第一個花園幻境的場景。不論是否合理,肖像畫總懸掛在各個平面上,哪怕是柱子的曲面也不成問題。

不曾停止的視線有如細小的針,在肌膚上一個個雕出難以忽略的雞皮疙瘩。經過前幾次的洗禮後,這次兩人很有默契的決定分頭尋找信紙,希望能藉此降低一些不自在感。

只可惜,並非只有牆上才會出現驚喜。

「⋯⋯唉。」昊言已經不想去計算自己拉開抽屜後,被其中埋藏的肖像嚇到了幾次。他總感覺自己找的不是線索,而是鍛鍊膽量的勇氣。

不久前還能聽見不遠處的雲苑倒吸一口氣的聲音,不過他現在似乎已經領悟出了個人心得。總之先讓頭部盡可能遠離抽屜,以左手摀住眼僅從指縫觀看、再用右手緩緩拉開,如此一來就不會被嚇出叫聲。

遠處恰好看見這一幕的昊言忍不住想笑,但考慮到臉皮薄的雲苑要是發現被偷窺或許會惱羞成怒,他於是在對方發現前移開目光。

「咚——咚——咚——」

幾乎在同時,兩人一起抬頭朝聲音來源望去。

座落於大廳區域的木製老爺鐘發出沉穩厚重的鐘聲,指針雙雙指向十二點方向。然而在第十二聲鐘響後,鐘聲非但沒有停止,指針甚至還往逆時鐘方向移動。

盛開的鮮花,待放的花苞,嫩綠的枝枒,脆弱的新苗,平鋪的土壤。

這不過只是擺放在臥室大床旁的盆栽變化。事實上,整個房間的事物都隨著指針倒退而有所改變。兩人彷彿在短時間內見證了無數個冬秋夏春,歲月流逝的痕跡顯而易見,卻唯有大鐘絲毫未變。

指針最終指向七點,結束短暫卻又漫長的旅程。隨著鐘聲嗄然而止,老爺鐘下方的鎖頭發出輕微的「喀噠」,朝好奇探看內部的兩人展開門扉,露出精緻鐘擺與其底部的信紙。

昊言將信紙遞給了雲苑。紙上文字他始終無法看懂。明明是早已失傳的古老文字,雲苑卻能暢讀無礙。要是他成為考古學家,該有多少古文明得以重見天日啊?

與一旁正在胡思亂想的青年不同,雲苑的眉間隨著輕聲朗誦而越發凝聚。

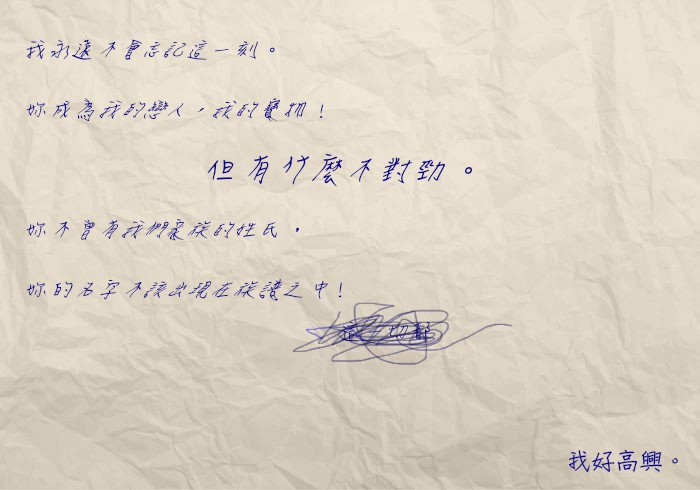

「我永遠不會忘記這一刻,妳成為我的戀人,我的寶物。但有什麼不對勁。妳不曾有我們家族的姓氏,妳的名字不該出現在族譜之中,這一切都⋯⋯」

不曉得信紙的主人當時懷抱著什麼心情寫下這封信。與前面幾封相比,筆跡明顯來得潦草許多。最後一句話甚至沒有寫完,就被強烈的筆觸掩蓋到幾乎無法辨認。

「⋯⋯我好高興。」

「高興?」

「不、不是說我!」雲苑有些慌張地搖搖頭,指著在被劃掉的字句下,異常端正的最後一句話。「這封信,最後寫著『我好高興』。」

昊言正打算開口,一抬頭卻被眼前景象給堵得啞口無聲。察覺青年異狀,追著對方視線的雲苑在發現緣由後也不禁瞠目結舌,彷彿被石化般動彈不得。

一道道紅色下弦月覆在人們的嘴唇之上,並且將畫框的兩側連結起來。顏色刺目的塗料正緩慢拉出狹長足跡,而濕潤水痕在下顎特別鮮明。顯而易見的絳紅由上往下流至地面,彷彿源源不絕的長河,就算經過其他肖像畫的額間、眉眼也絕不停歇。

在兩人腳邊緩緩漫開的紅,像血。

「嗚⋯⋯」這並非什麼賞心悅目的畫面,雲苑臉色發白、下意識往後退了一步。然而無論退往哪個方向都會有液體滴落,就算想逃也無處可躲。

與驚惶失措的少年不同,神色冷靜的昊言單膝跪地,仔細審視起擴張成水窪的不明液體。它不如血液黏膩,也沒有難聞的鐵銹味,就外觀上來看單純只是紅色的水。

水窪形狀如果不是非自然的箭頭,或許兩人還能稍稍放下一些緊繃。

為數眾多、大小不一的箭頭尖端,全都指向在老爺鐘對面的一扇簡陋木門。彷彿嫌此刻空氣還不夠凝滯般,極其安靜的空間響起逐漸靠近的沉重腳步聲,來源正是門扉後方!

每一次腳步拖行的摩擦聲,都伴隨著兩人的短促呼氣。從發現木門到門扉朝內敞開才不過數秒,連趁機躲藏的念頭都來不及思考。

幽暗、深邃,從門內吹出的微風帶著腥黏氣味與暖和溫度。無論如何都不會是想讓人進去探索的地方,更何況在入口處還站著一個低垂頭顱的男人。

對方的雙膝微彎,上半身朝前折成完美的四十五度。而他的肩膀無力撐起臂膀重量,手臂垂掛在身側,看來死氣沉沉。與其說他是靠著自我意志站著,更像被無形的線吊掛著的牽線人偶。

這可真像恐怖遊戲啊,下一秒就會動起來之類的。

感受到雲苑嚇得不輕、掐住昊言腕部的手指強烈顫抖著,青年抽出短劍警戒著眼前的人。他沒有料想到的是,接下來開始活動的除了對方的頭部,還有自己亂講話的後悔。

男人的臉彷彿被人用調色刀塗抹過,呈現雜亂且不規則的粗糙痕跡。沒有五官可以辨識其身分,僅有能烙在視網膜上的強烈血紅將他的臉橫切成上下兩半,看起來與肖像畫上突如其來的顏料如出一轍。

血盆大口的可怖笑容。

從男人嘴角滴落的紅色圓珠都還未落地,僅僅瞬間他便已來到雲苑身後。尖銳指爪殘忍沒入少年的寬鬆衣料之中,本該叫出的喊聲在誕生前就在喉間絕跡。

遲一步反應過來的昊言趕忙伸手將雲苑的身體從襲擊中扯離,卻沒有從男人抽出的指尖上看見血跡,少年因撕扯破裂的衣襬下顯露的肌膚也完好無缺。

緊密結合的三角形組成泛著藍光的防護壁,精巧的隔開爪子所帶來的威脅。男人的動作因未預期的狀況而頓住數秒,隨即再次展開攻擊。

而這次,雲苑竟以昊言意想不到的方式突然迴身反擊。一張不過手掌大的米色符紙平貼在少年手心,只見它從中心擴張出的半圓型結界成功擋下所有來自男人的正面攻擊,堅不可摧。

「⋯⋯你怎麼做到的?」目睹一切的昊言一面擋開從側面偷襲的利爪,空閒之餘朝少年拋出疑問。

「我不知道!」黃豆大的汗珠從雲苑額前流下,滑過他盈滿莫名其妙的眼曈旁。「我、我到底⋯⋯?」

激烈攻勢是一場鏗鏘有力的打擊樂,朝兩人耳道蠻橫地輸出不和諧音。每一次在結界上的衝擊都使雲苑手腕發麻,他不得不使用右手去扶住幾乎失去知覺的左腕,身軀卻還是被震盪激得逐步後退。

符紙似乎會隨著時間流逝或抵擋攻擊而缺損,此時已經剩不到原先體積的一半。待符紙燃盡,遭受男子直接攻擊的雲苑恐怕真的會頭身分離。

而對方也察覺到自己一連串的攻擊不過徒勞無功。只見他右手高舉,滿是老繭的掌心中央迅雷不及掩耳地竄出一條黑影,而後男子準確而凌厲地再度朝結界劈出弧度。

「快退後!」

有那麼一瞬間,昊言想起鹿男抬手燃起引路燈的無數次場景。但在認出那黑影所蘊含的惡意後,他很快便從回憶中抽離,動作粗魯地扯住少年後頸衣領往後一拋,讓毫無心理準備的少年狠狠坐倒在地上。

方才還毫無死角的結界被黑影輕易劈碎,刀鋒劃開符紙時猶如切開絲滑奶油般容易。男人手指被自己的動作給割出數道傷痕,濃稠的黑色黏液正從裂口裡蜂湧而出,掩蓋住地面箭頭的鮮豔色彩。

那把刀昊言明白得很,他也不可能認錯。

「⋯⋯破夜劍!」

——男人正是失蹤的北門守門人。

ns3.128.190.174da2