二零一四年三月二十日,香港。

家中的電視播著彭先生抵達香港時的情景。在畫面中可以看到部分港人反應熱烈,雙手拉著的是我與那個人的旗子。

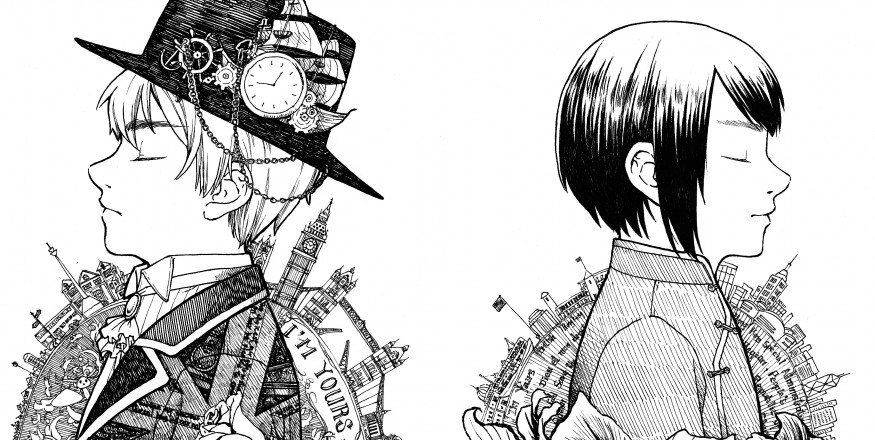

獅子與龍。

他們在彭先生步出機場時,全都以英文呼喊著他的名字,說著「Hong Kong need you」。

獅子從龍上取出了龍珠,接著把龍珠交到小獅子手上,龍珠就此開始了被飼養的生活,成為了可有可無的小寵物。

而彭先生只向他們微笑,友善地與他們握手,感謝他們的熱情。

龍珠從沒覬覦過能與獅子看齊,也沒奢想過獅子會好好地對待自己,但是有一天,小獅子在歸還龍珠給龍前對龍珠產生了感情。

他們的行為就像在訴說著彭先生的到來有如國際盛事,應該大事慶祝。

讓小小的龍珠在回到龍前,成為了一顆照亮世界的東方之珠。

然而,我知道這只是他們接受不了現實的行為。

可惜龍珠在回到龍的身邊後,終究都是龍珠罷了。

他們的想法,是不會成真的。

龍珠的光芒,最終都只能褪色而去,離開世界的舞台。

世界是殘酷的。

「你唔好諗多咗。(你別想多了。)」就在我於電視新聞中注視彭先生那將要離開機場的身影時,我憶起了當天下午時,我與上司就著彭先生的到來而掀起的對話。:「我哋已經同佢哋冇關係。(我們已經跟他們沒有任何關係了。)」

當時的我只能把上司的話都收進耳內,雙眼盯著彭先生那坐進車內的身影,直至他終於完全沒入了車廂之內,不再出現於鏡頭前,我才輕輕地吐出了一句:「我知。(我知道。)」

我才沒有想多了。

我才沒有想起他。

「有時間嘅話你就諗下點樣同耀哥搞好啲關係。(有時間就跟耀哥打好關係。)」上司道:「唔好話我唔提你。唔好同電視班人一般見識。連依家世界咩局勢都未睇清楚就係到亂嗡,真係阻住嗰地球轉。(別說我沒有提醒你。別跟電視中的那伙人一般見識。連現今世界局勢還未看清楚就在胡說八道,只會礙著別人辦事。)」

「我知。」我再一次以同一種語氣,同一種感情,說出了同一句話。

但是,這是他們的「一般見識」嗎?他們真的在胡說八道嗎?他們那渴望回到小獅子身邊的心就沒有任何價值嗎?想要自由的他們是錯的嗎?不是吧。

至少,我還存在於這裡……在這裡想念過他,就能證明這群人民──這群香港人是沒有錯的。

覺得他們所爭取的一切是沒有任何價值的東西,大概就只有那幫只愛金錢與名利的人而已。

不過,只愛金錢與名利不是必然的嗎?

當新聞變成了廣告,我也把電視關上,看往牆上的時鐘,晚上十一時半多的事實映進眼簾之際,一把熟悉的聲音也於腦中響起:

「You must sleep now.(你必須睡覺了。)」那是一把雖然冷漠但總會顯露出成熟的聲音。由於先生在我小時候已經把我交到他的手上,所以就自然地認為那就是成年人應有的態度:冷漠與成熟。

可是當我長大了以後,開始學懂英語時,就慢慢發現那句話裡原來不只包含著語氣和聲線,還擁有著關心的意義,例如他因為從先生口中得知我是個盡享晚間生活的夜孩子,因此總是擔心著我的健康,並且每天都不厭其煩地吩咐我睡覺;他又知道我是個不懂得英語的孩子,因此每天都把約三小時的空閑時間花到我身上,慢慢地教會我英語,讓我能夠比先生更早一步與世界溝通……雖然很多人說過那段被統治的生活真的活得很艱辛,戰亂時他亦曾經想過放棄我,我亦知道這一切都是曾經發生過的事實,只不過……

有時候結果比過程更重要吧?

最後讓學生們能夠免費上學,讓我由漁夫變成城市人,讓我學會了「民主」這個詞彙,讓我曾經成為世界明珠的,是那個儘管會吩咐我入睡,但總是因為時差影響而無法睡眠,結果只能繼續工作的他啊。

這一切雖然已經化為了觸不到的記憶,但我是不會忘記的……

啊。希望不會忘記的,不只有我。

我把整個背部都靠到沙發的椅背上,舉頭往掛著白熾燈的天花看,卻發現那裡除了塵埃及光芒外就什麼都沒有,有如我身處的世界一樣,只剩下喜歡名利的上司,渴望自由的人民,還有……

想念著他的我。

我想起了新聞中的那面旗幟,又想起了上司的話,突然覺得責任將要把我壓壞:我也許即將成為任由先生的上司擺佈的一顆小棋子,也可能會成為終於能夠展開翅膀,離開巨大鳥籠的小鳥。而一切的結果──能否獲得「普選」,並以一人一票的形式選特首的結果,將會在二零一四年的暑假末,由先生的上司公佈。

為什麼是這一年呢?為什麼會定在這一年呢?據大家所說──亦就是據我所知,是「基本法」中曾經提及過這件事,可是我以往的上司就一直拖延,而人民就一直被政界人士蒙混過去,結果就在這一年,也就是先生與那個人簽訂「中英聯合聲明」後的第三十年,才開始對「普選」進行真正的規劃。

然而,即使有了實行「普選」的想法,我是否「真正自由」還是一個未知數。雖然「基本法」──就是我在離開那個人之後,曾經與先生一起商量過的憲法──曾經承諾過會賦予香港人應有的選舉制度,但不管是「中英聯合聲明」,抑或「基本法」的本身都沒有正式提及過選舉的制度為何,也沒有提及過由哪些人擔任選舉的重要人物,甚至連那選舉是否「普選」都從未提及。而這些不安定的要素,就是讓我到了現在依然想起那個人……依然放不下他的原因吧?

因為就像他所說般,我既未擁有瓊斯先生──以往曾經稱阿爾弗雷德先生為阿爾先生,但不知道為什麼亞瑟先生知道後非常不滿,於是便改稱姓氏──般的獨立自主性,也沒有瓊斯先生的力量。對比起世界級的瓊斯先生,我只是一個孩子罷了。

一個孩子需要脫離監護人的庇護是困難的。更何況對方是崇尚「家庭」的先生呢?

不過回想過來,其實一切都是自己的錯。如果自己不是小孩子,當年也不會在制定「基本法」時,從不提及「普選」二字吧?就好像人們在出版書籍時,忘記加入版權頁般,結果書籍被翻印了,卻因為忘記那個頁面的重要性而要花上更多的時間及金錢追討賠償一樣……啊啊!而這一切的最大問題是,我連能否成功追討也不知道!

我不禁嘆了口氣,一下子就倒在沙發上,好讓自己能夠把頭部埋在沙發那軟綿綿的表面,令我不用再面對殘酷的現實:因為,現在的我就是那個忘記加入版權頁的作者啊。

既然當初忘記了,那我可以如何補救呢?

逃避現實?繼續把頭埋在這張沙發裡,像鴕鳥般裝著什麼都看不見?還是把整件事放上法庭,等待法官的裁判,接受那只有「五十五十」的命運呢?抑或……

向那個人求救,希望自己得到最底限度的保障──

「因為自己的事情,除了自己之外就無人能幫忙了。」

啊,這是我的責任。

與那個國家無關,與他無關。

終於,我從藍色的沙發上站起來,為自己那突如其來的感性和回憶感到無奈,亦為自己接下來的命運感到悲哀。不過無論未來如何也無法改變現在已經是晚上十二時多的事實,於是我把客廳的燈及電源關上後走入睡房,決定今天先行拋開一切,鑽入溫暖的被子裡頭,陷入睡夢之中──

「叮噹!」

眼睛要閉上時,門鐘響起了。

是誰?我感到沒頭沒腦,完全猜不到會在凌晨時分按鐘的人是誰……至少我知道對方絕對不是上司,因為他絕對不會希望在這個時候見到我,打擾他的美夢。

我走到家門前,透過防盜鏡觀看門外的情況,馬上就見到一個穿著西裝、長有金色短髮的男人就站在門前──咦?

我這是……在作夢嗎?

「是賀瑞斯嗎?」門前的人或許透過防盜鏡看到了我的眼睛。他以一口流利的英語注視我道,令我全身抖了一下:「你認得我吧?還是太久沒相聚,早就把我忘記了呢?」

我默默的把門打開,開門時雙手的遲緩動作顯示了我的遲疑,因為我依然感到難以置信,但最終我還是成功地把門打開,並且注視說話的英國男人,在半晌的震驚後以英語回應道:

「我……我沒想到你會來找我啊,彭先生。」

男人聽後微笑,我則邀請他到屋內休息,把本來相隔我倆的門關上。

ns3.128.190.205da2