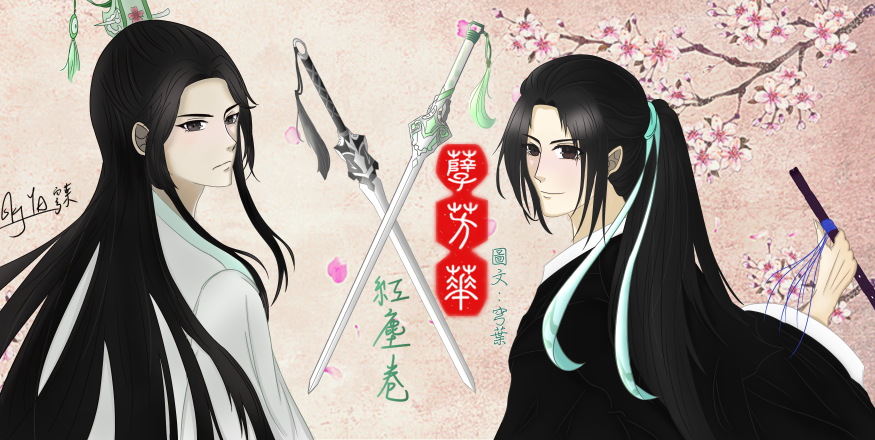

《第二回、道人清雅琴意貞》─啟程篇之二

(我沒掛記你,但掛記著你的曲子。──聶成華)

飲茶兩盞,午時一至,陸靜虛離開在水一方,問雲門午膳去了。聶成華看著他堪堪遠離的背影,心兒裡是高興的。

這實在太像亡命的那一個月了!他真沒想過還能見到陸寧,那冷靜又失措的疏影公子不一樣了。

整個天下,也都不一樣了。

要說各各世家都發生了什麼,聶成華重新尋思了陸靜虛不久前所言──

陵川藍氏如何?不如何。藍浩清是現任宗主,其兄長藍氏雙仙,藍逸塵、藍逸情待在逸仙閬苑也不是一天兩天的事了。倒是藍家與向來交好的白家關係變得有些微妙。

那就得說說當今的白家宗主了,聶成華問道結束那年,白家遭風家少爺風棋令一雙劍尊屠了整個白帝城,當時的白家公子白雲飛逃出生天,藏於藍家的日月山莊養傷,後來白雲飛接任宗主,召集分家之人於桃花谷整裝待發,過了數月,又被風家發現,又是風棋領著一雙劍尊與五千修士進犯。

然後,聶成華已經成了妖師,帶著萬妖之王收服了一雙劍尊,將風棋──殺個丁點不留!

之後白雲飛收復白帝城,正大光明、風風光光作他的白家宗主,仙門百家滅了風家之後,白雲飛浩浩蕩蕩迎娶了藍家小姐藍庭──那是藍浩清的姐姐。

可他倆,都死在了化神谷,成了那韶華之戰的犧牲者之二。那便是聶成華大殺妖鬼,自毀自滅的其中一因了。

之後白帝城無人作主,便找上了白雲飛唯一還活著的親人,隨母安氏居於巴陵雪溪鎮安家莊的堂弟,白陌桑。

那個白陌桑,也是聶成華的同窗,問道弱冠之下皆能參加,通常不會有人十五歲參加的,那白陌桑偏生是個異類,卻也是可憐,一來因為安家莊是唐門附庸,唐家小少爺去了問道,他區區一個下屬自是不可避免;二來也是他自己的意願,誰讓他崇拜自家堂兄!

聶成華對白陌桑的形容特別簡單:膽小懦弱,逆來順受,沒有野心,無心向學,修為難看,偏愛山水遊記、神話故事,特別不切實際的東西。要說他哪兒優秀的,便是心善、運氣極佳,腦兒也還轉得挺快的!

白陌桑接任宗主之後,藍浩清時常幫著他,怎麼說也是友家親家的。

然而陸靜虛對白家的解釋:不好說。因為白家沒發生什麼事兒,他真不知怎麼說。

說到白家又與唐家脫不了干係,除非白陌桑原為唐門附庸的安家人,更因白雲飛與唐家小少爺有過一段難以言說的微妙關係。

那唐家小少爺名為唐言軒,自小貌若女流,生得比女孩子還要標致,韶華過後七年,唐言軒接任宗主,原宗主是其兄唐蝶語,他倆在江湖上一直很有名氣,因為生得好看。與其父唐安生合稱「三唐」,唐蝶語便有個唐二公子的名號,唐言軒則有個唐小三的暱稱。

唐門以蠱術為尊,不落俗流,居於南疆,獨樹一格。自打韶華過後,鬼術風靡過一陣子,死傷不少,終告失敗,又成了為人所唾的邪術。

那蠱術就不同了,蠱蟲亦能驅屍,相比之下卻安全無虞,因為只是單純使屍體活動,而非陰氣所致。且因蠱蟲能害人亦能救人,不少怪病皆會以之壓制,為人稱道。

陸靜虛還說七年前去唐門議事,恰見辦喪,門生說前幾日有一兇屍入侵,折損幾人。那藏玉劍尊可是在唐門手上,藏玉劍尊的令牌又不知下落,聶成華猜測唐門便是得了令牌才主動保管藏玉之身,多半那「兇屍」便是藏玉被喚醒了!

這也是陸靜虛要等的一個消息,可不知會不會有回應。他兄長陸玄機與唐蝶語為友,不知能否探出虛實。

再說與蓬萊雲門離得最近的金家,老樣子。還真是老樣子。韶華過後,金家公子金冠玉接任宗主,幾年後其父金子笙逝世,金冠玉成親了。

至於陸家,陸靜虛什麼也沒說,只說都交由兄長打理,自己也不常在家。

聶成華重新整理已知消息,發現陸靜虛實在說得太簡略了!

等陸靜虛帶著午膳回來,分配了碗箸,又沏了一壺茶,他捧著茶盤回來,恰見聶成華偷吃一塊肉。肉食僅有一小碟,雲門除問道期間按理是不會有肉食的,可全雲門都知聶成華來了,那是廚子特地做的!

聶成華不問也知道,反正他上回來也是這個樣子,見怪不怪!

陸靜虛選擇忽視聶成華偷吃的行為,默默行將過去,默默倒了茶,默默入了座。那聶成華竟一臉笑盈盈地乖坐著,唇角還沾著晶瑩,實在不要臉。

待陸靜虛坐定,聶成華兩條胳膊一抬,拾箸捧碗,瞅向身側,道:「陸寧陸寧,我方才想了一想你說各家的事兒,那金冠玉娶的是哪家千金啊?能配得上貴族金家的可不多!」

陸靜虛瞥眼過去,道:「穆晨霜。」

沒說哪家千金,直接道出全名了。聶成華怔了一怔,當神情越發驚悚,碗箸隨之置下,他驚聲道:「穆、穆家啊!你說的穆家與我說的穆家一樣吧?天底下沒別的穆家了吧!」

陸靜虛倒顯得一臉淡漠,道:「王親穆氏,小王爺穆夜伊的親姐,穆晨霜。」

總算說得完整了。

聶成華驚愕一臉,落在桌緣的右掌堪堪滑下,砸到了自己腿上,他見陸靜虛不再瞅睬他,逕自拾箸捧碗,還往他碗裡添了一口菜。

聶成華的視線隨著那綠意而降下,他瞅著碗裡那米食與清淡至極的野蔬,一時之間不知說什麼好。

他便如此呆愣良久,陸靜虛也沒發話,安靜吃著碗內。

聶成華猛一怔,劈然瞅了回去,驚道:「啥時候換小王爺當主子啦!」

「……」

陸靜虛甫夾起一口米食,又默默放下,眉目間添染幾分無奈,回望道:「八年前,老王爺逝世,小王爺接任,改年號同祥。可還有疑?」

他原想先道一句「你反應能再遲些嗎」,覺得多此一舉便作罷了。

聶成華木然片刻,噗了一聲,他可瞧見陸靜虛眼神裡的無奈了,他擺擺手笑道:「行啦,先吃飯,吃完了再說!」

見他總算往嘴裡放食物了,陸靜虛沒應聲,沒半點兒同意或拒絕的反應,可他心裡是千萬個不願意的。

聶成華確實與世隔絕太久,確實該讓他好生理解天下現況,可陸靜虛不甘願的理由,便是好不容易見了面,卻老在談著「外人」的事兒。

看聶成華吃得津津有味,食慾大好。自打他修了妖鬼之道,胃口都小了,時常剩了米食,如今能吃得一乾二淨,倒也不錯。陸靜虛忍不住問:「不嫌清淡了?」

舔著唇的聶成華定了一定,偏頭笑道:「在化神谷的伙食也差不多這般清淡,不嫌棄了!哎,我說不嫌棄,可不代表我喜歡啊!」

陸靜虛差點兒就脫口「那你嫌棄我不」這可怕的問題。他有些不自然地清了清嗓子,僅止輕應一聲。

隨後便好似逃離那般,一溜煙的收拾殘盤去了,徒留知他不對勁卻不知如何不對勁的聶成華。

*

等到又無所事事,聶成華瞧見已經被推到桌緣的洞簫,恍然憶起一事,衝著陸靜虛道:「喂!我方才是不是讓你彈首曲子給我聽?」

這問題真叫陸靜虛難以回答,他淡淡道:「我沒應你。」

確實沒應沒允,而且並非「待茶涼」之時了。

聶成華也知他沒應,垮下一臉,道:「我不管!你耍賴!我想聽那首曲子!不然你告訴我那曲子叫什麼名兒!」

陸靜虛盯著他一會兒,看那氣鼓鼓的樣子,也不知是誰耍賴了。他於心內嘆了一嘆,起身進屋去了。

聶成華雖料想過了,卻仍是有些錯愕。那曲子到底是真有名兒還是壓根沒名兒,為何老藏著不說啊?

他實在理解不能。他忽然想到一件事兒,可來不及說了,等會兒大概又得讓陸寧跑一趟了。

不過一會兒,陸靜虛扛著一只大琴出來了,聶成華衝著他傻笑,他心裡一陣古怪,行將過去,將琴置下,道:「何事?」

聶成華笑盈盈地撩了撩披散的長髮,傻笑道:「嘿嘿,你給我的東西應該都被你哥帶走了吧?那你眼下能隨便給個髮帶用用嗎?」

陸靜虛眨了眨眸子,半句沒說,又往屋裡去了,捧著一條碧綠長帶出來,兩端還有陸家的流水鹿耳紋。

他將髮帶遞了出去,聶成華沒接過,只是笑盈盈地道:「不替我繫了?」

在上回他倆見面,作一對「亡命鴛鴦」,陸靜虛替聶成華繫了幾回馬尾,分明聶成華回回尷尬甚至排斥,如今卻……

真叫人不習慣。

……習慣?談何習慣?

陸靜虛木然片刻,乖乖走到聶成華背後,正如從前那般,將髮帶掛在腕上,兩掌一上一下收攏青絲,五指順絲而聚,反覆幾回,將髮帶纏繞於上,不鬆不緊,恰到好處。

待頂上外物退離,聶成華甩了甩面門,如瀑青絲隨之晃蕩,清爽舒懷!

他瞅向入座的陸靜虛,笑道:「謝啦!有勞道長!」

一聲鼻息長抒,陸靜虛雙掌撫琴,動作格外輕柔。

聶成華揚著唇角,正身面去,提著雙肩,兩掌向下伸直,相互交疊,隔在雙腿之間,扣著身下椅緣,乖巧得好似等糖吃的稚兒。

這一切於他而言煞是熟悉,不論是眼前那人、眼前那琴、那人彈琴前後的慣性動作,依舊那般輕柔,好似、好似現下便是那十多年前。

十六年沒見了,也不見陸靜虛老了幾分,倒是多幾分成熟的韻味,總體來說,在聶成華眼裡的陸靜虛,確實與他認識的陸靜虛無二。

陸靜虛試了幾個音,確定無偏後,左右就定,弓著五指便是行雲流水地挑撥。

光是第一個音落下,那懷幽琴獨有的深沉與細膩便牢牢鎮住聶成華的心神,可他的目光並非對著琴或十指,而是那叫他印象極為深刻的,陸靜虛的側顏。

他的腦兒裡霎現一個古怪的疑惑:陸寧彈琴時總是特別溫潤,不知談情時呢?

他暗自失笑,大概這輩子都不會見到陸靜虛談情吧!想都沒法兒想像,實在太詭異了!

當琴音綿綿,曲律悠悠,其聲穆穆,其意邈邈,聶成華耳中只聞清雅,眼中僅視優柔,他不自覺倒平了唇角,好似被音律牽引著神魂,游向九宵之外。

此曲深沉而悠緩,細膩而綿長。聶成華真想知道這曲子的名兒,他想,陸靜虛定會尋思個極為相襯的名兒吧。

待琴音止落,陸靜虛如始時雙掌平撫七弦,好似在安哄襁褓中的稚兒那般輕柔。聶成華的神智堪堪復歸,他忍不住道:「陸寧,這曲子的名兒,與之相襯嗎?」

陸靜虛悠悠瞅了過去,靜默片刻,明眸流轉,淺淺頷首,道:「襯。」

當年聶成華從他面前離去,他曾想過,說了曲子的名兒是否能將人留下,思量不過半剎,便得了個「否」之果論。他眼睜睜看著聶成華遠走高飛,最後發現自己可能永遠見不著聶成華了,他遍走天下,一琴一簫,所至之處,皆品一曲《孽芳華》。

可如今他見了人,活生生的人,並非假想並非屍魂,他真盼得了聶成華,卻不敢告知曲名了。終是彆扭。

正如聶成華當初瞞著自己金丹已毀的事兒,陸靜虛心中的祕事仍無勇氣昭告。

他心裡藏的事兒之多之深,可是聶成華那四年化神谷的經歷比擬不及的。

聶成華身心舒暢,懷幽琴不愧為陸玄機親製之仙器,能鎮妖邪,更能平人心!

ns18.223.114.251da2