|設定2024年5月的北臺灣

|與《日昇之歌》聯動,但可獨立閱讀14Please respect copyright.PENANAnPJPba9Pi0

14Please respect copyright.PENANAXXFle25LkQ

坐落亞洲的島嶼鄰近熱帶,未到夏季就已足夠溫暖,加之水氣充足,走出冷氣房就能就受到撲面而來的熱氣,體感上要比天氣預報上的當日最高溫更讓人難耐。

出行前一個月,從得知他們安排的阿納托利口中得知,這方土地剛剛歷經了二十年來最嚴峻的地震[1],伊利安先是憂心地向他問起莫桑,就聽話筒對面在短暫的沉默後,歸於一句「沒什麼事,她很久沒回去了」。敏銳地察覺那是個不討喜的話題,伊利安冷不防想起亞瑟曾告訴他,威爾斯語中有一個神秘的詞[2],用以描繪某種複雜的情結,包括對逐日消逝的過往的哀悼,或如他一般,回不去的、甚至可能從未存在過的家的懷舊之情,他登時如鯁在喉,轉移話題說,那行程得重新規劃了,畢竟他們雖對激烈的海上活動興致不高,也耳聞過東部明媚的海岸線,眼下交通已然成為最大的障礙,教他們想為災區帶來些許經濟支持也無能為力。

最終,他們沒有縮短兩週長的旅行,只是多撥了幾日在北端的濱海城市停留。見網路上說基隆是臺灣的雨都,亞瑟對伴侶眨眨眼,說這下倒是有必要去看看倫敦在東亞的雙胞胎了。

自機場直奔首都的他們感受到都市的脈動,與歐陸全然不同的街景打視覺上就帶來了衝擊感,概略稱之為亞洲風情並不準確,因為那不實質意義的「傳統」或「典型」,至少跟伊利安在建築史文獻裡見到的那些不同,可無論是在巷衖遊走的機車、給躲雨行人一丁點溫柔的騎樓空間、垂掛在露天陽台的衣衫、門庭擺著的綠色植栽、沿窗蔓生的九重葛⋯⋯在在洋溢著生活與生命的氣息,讓他感覺非常迷人。然而,離開臺北,在高速公路上看沿途街景轉化為遼闊的貨櫃場與山城,在道路的盡頭止於大片的水域,下車時嗅著空氣間的鹹味,兩人才終於明確地生出了「我現在身在海島」的意識。

幸運的是,他們在第二天就揮別了陰雨綿綿的天氣,天仍是陰的,但雲間洩出幾縷陽光,唯有深淺不一的瀝青地昭示前夜的雨落不是缺乏根據的臆想,路上凹陷處儲著積水,是都市裡的小小陷阱。見他倆穿著輕便,飯店櫃檯的接待人員猶豫片刻,出言提醒他們帶把門口的傘以備不時之需,若嫌麻煩,隔兩條街就有一間二十四小時營業的便利商店(伊利安聞言挑了挑眉,不知是否該認同這種違逆人類生理時鐘的勤奮美德),那兒能採購到可折疊的晴雨傘,但折疊傘傘骨叫小,他倆較東洋人高大的身量可能需要兩把云云。預料外的善意讓兩人多停留了幾分鐘,莞爾徵詢對方天氣及景點推薦,有幾處鐵路可及的所在本就在他們的計劃之中,聞言,古道熱腸的接待人員又介紹了聯通車站間的公車路線,以及那些路線途經的景區。

「和平島那邊有一間餐廳義大利麵超好吃⋯⋯喔抱歉,你們來自歐洲,可能想吃點當地料理?」話說到一半,接待人員尷尬地拐了個大彎,比劃了好一會兒的市區地圖早被畫上幾個星號。「如果是這樣,一路上有滿多不賴的濱海餐廳,如果你們不介意,我可以用Google地圖把地址和餐廳名字找給你們?」

對此,素來鮮少對陌生人表露真實笑意的亞瑟由衷地致上了謝意,以及解鎖的手機。

在跟卑爾根(Bergen)略有幾分相似、但色彩更加鮮豔的房屋合影後,他們沿著橋漫步到對岸相望的地質公園。

平日上午遊客稀微,停泊的船隻覷靜,不見船工活動。迎面拂來的風不太大,帶著質地黏膩的鹽分,讓伊利安沒幾分鐘就下意識用手臂擦過臉龐,他長期旅居過的城市都不近海,對於海,他畢生的所見所覽及從媒體文宣吸收的印象,總讓他直觀聯想到滿是「陽光-海洋-沙灘(Sun-Sea-Sand)」元素的地中海風貌——亦是阿納托利時常放在嘴上的,「很白人中產階級的那一套」——可基隆是岩石基底的岬灣地形,亦是哺育北方聚落的經濟港灣,適合中小型的船舶定錨,所以那些距離渡假村或南洋印象極遠的油污、魚腥,粗莽直接,才是金錢的味道,富有生命韌性的痕跡,是當地人先祖、亦是移民文化的生存之道。

本職學能使然,明知此行旨在調劑身心,本意是讓他藉由脫離平時宿命般的忙碌、避免落入庸碌的無聊陷阱,得到真正的休息,伊利安在出發前仍忍不住找了一籮筐資料,樂此不疲地用文字化的知識在腦中建構無數場景,設想這個在十四個小時航程之外的島嶼國家,究竟會跟他所知、目前最親近的海島,英國,有什麼差異。

「差得多了,不是嗎?」聽他這麼說,亞瑟步履閒適,笑著反問。「不總是眼見為憑的(Seeing is not always believing),但你又看見了什麼樣的景色呢,親愛的?」

伊利安低頭用帆布鞋的鞋尖將路上一顆碎石往前踢,先是嘟噥「我還在觀察」,隨後聳聳肩,說他覺得至今感覺還不錯。他大學之後就沒再精進的中文說不上好,便是稍有了解的簡體中文在這片土地也起不了太大的作用(遺憾的是,這是他抵達臺灣時才知道的事,盯著機場的指標好一會兒才反應過來),字符看起來披著義大利語皮的托斯卡納語,不幸中的大幸,一路上他倆收穫比預期更多的熱情與善心,讓這趟沒有太多規劃的旅程異常順遂。

談話間,兩人走到了岸邊的圍欄,浪聲大了許多,天色鬱鬱寡歡,幸而能見度很高,他們能看見幾海哩外的山稜,還有海上蕩漾的小船——或許船是大的,可在遼闊的灰藍色籠罩中,只是幾痕白,彷彿風中飄渺的燭火,帶著隨時會猝然熄滅的夢想——堤防邊有三兩釣客在垂釣,舉目所見,若不是大如天空,就是形單影隻、渺小無比。霎時間,一如站在那些大得不像話的畫作前頭,好像連思考都失去意義,他倆不發一語,目光落於在礁石上綻放的白色浪花,耳邊的風聲與浪潮嘈雜又安靜,將園區門口偶爾傳來的車輛聲拉得很遠,教人感覺如置身於世界之外。

不知過了多久,浮現在伊利安腦中的第一個念頭,是他曾說亞瑟是個像海的人。於今,他更確信了這點。

海洋孕育生命,時常讓人誤解它是寬容的⋯⋯也不盡然是誤解,海的確寬厚,但那只是單向度的敘事,他是出身自深林的孩子,即便不諳水性也未曾受困於暗流,他也知曉,這種看似喧囂的場景,可以是熱烈歡迎的意思,也可以暗喻湧動的危險。海與山,本質都暗藏冷到骨子裡的孤獨。

回過神時,他發現自己不知何時牽住了亞瑟,而後者正在看著交握的手。他面色一赧,卻沒有撤開,有股固執勁兒,亞瑟也沒開口,只是輕笑了一下,又握緊了手。粘附在指尖的濕氣在熱氣下變得纏人,可他們都不想放手(let go)。14Please respect copyright.PENANAHti7WdkO9I

手都來不及舉起,伊利安只能眼睜睜見公車在對向馬路駛離站牌,留下一屁股廢氣及大得驚人的轟隆隆聲。近午時分,雲隙破開一個口子,似熔岩蛋糕流出綿密豐潤的內層,微弱日光蒸騰著吐息間的水氣,加之對於雙向街道略嫌逼仄的樓房,人高馬大的兩人便是沒有太大的動作,皮膚也輕易佈上薄汗。

來自北國的青年拂去額前的濕意,原想提議改搭計程車,可目光所及,離峰時段的路上只有偶爾徐徐而過的私家車及汽車,不見明晃晃的黃色車輛,這兒離市區太遠,媒合Uber看來也需要一點時間,說不準下班公車會不會更快到。

正當他手忙腳亂地下載當地的大眾運輸動態App時,一輛自兩人返程的方向行駛而來的深色休旅車緩緩在眼前停下,副駕駛座的車窗開到一半,裡頭是他們在公園制高點擦肩而過的遊客。那是兩名年紀看來要比亞瑟更長的臺灣人(亞洲人的面相太具欺騙性,故而伊利安只能就那些無法掩飾的細紋推測),他們先前並無交談,僅是在錯身的眼神相觸時禮貌性點頭示意,隨後在涼亭各據一方拍照,看海潮往復與櫛比鱗次的礁岩奏出和諧的合奏。

「你們要去哪裡?順路的話,可以搭我們的車。」副駕駛座的男士的英文有口音,但不影響理解,伊利安見對方眼睛很亮,有禮的笑裡不帶其他的意圖,下意識望身旁的伴侶看去,意欲徵詢意見。

亞瑟往前踏一步,彎下身子跟車窗齊高,有意識地放慢語速回道:「謝謝。我們想去『八堵子車站』,介意載我們一程嗎?」

「八斗子?」聞言,駕駛座的男人接過了話荏,聲音相對低沉,可英文的咬字更清晰了些,沒來由地讓伊利安想到澳洲口音。「我們正好要去那裡,上車吧。」

沒成想事情可以進行得那麼順利,伊利安結巴著用中文道謝,便跟在亞瑟身後上了後座。車上音響的音樂音量很低,他很難聽清唱的是什麼,有一搭沒一搭跟自我介紹是「周」和安德森的男人穿插著中英文聊著天,話說到一半,才知道他們也是一雙伴侶,正在環島旅行,紀念結婚六週年。

「以法律來說,是五週年[3]。」安德森不以為然地聳聳肩,「但以事實婚來說,已經差不多⋯⋯二十年了吧?」

開著車的周沉吟,也補上一句附和的鼻音。

哇賽,伊利安不禁感嘆,不想將話說得肉麻但還是情不自禁讚嘆:「你們好浪漫啊,就像電影一樣。」

這話讓前座兩人一怔,而後笑了出聲,不帶惡意的連連贊同「確實是」。

牽起伊利安的手朝後照鏡亮了亮戒指,亞瑟順勢問了些當地同性婚姻的問題,安德森盡可能以簡明的英文單字回應,就兩人理解到的現況,臺灣相較其他亞洲國家對此更為開放,但性少數的重點仍更在於「少數」而不僅是「性」,因此合法化在部分保守人士眼裡,不脫「法律是最基本的道德」概念,而非社會認知的普遍道德,跟歐盟中隨趨勢而通過同性婚姻法律的東南歐國家處境相似,人們不盡然是接受,而是找到其他無視的方式,幸也不幸,那些無人之境正留有一點給歷史上曾經的少數喘息的空間,讓他們得以發揮人類文明熹微的光輝——存活、創造,與愛。車外的景致隨話題變迭,像是一道敞開的大門,走出煙火氣息極重的住宅區,就被山光水色包夾,左側一覽壯闊的海色、右側則被稜線分明的山坡,前頭或是筆直,或是蜿蜒的柏油路烏亮,好似公路電影的遠景。

十多分鐘的路程很快就到了,停車前,周問兩人要不要一道吃個午飯,因為他們想要搭乘的火車支線[4]有固定班次,時候不到也得在露天車站空等,不如在鄰近的咖啡廳等時候差不多再走過去。

找不到拒絕的理由,他倆隨臨時的在地嚮導在濱海公路下車,進到一間沿山壁而造的平房,外牆漆成明豔的暖色,圍牆上陳列著小巧的多肉植物。才走入店裡,熱食與咖啡的香氣立時充盈了人們的嗅覺,喚醒他們沒有自覺的飢餓感。

餐廳內櫃檯與吧台為一體,一牆之隔還有其他房間,亞瑟猜測是內場,其他視線可及的是一個大片開放式空間,總共十來張方桌,中央橫亙兩大排書櫃,只有一張兩人桌坐著散客,是對正在滑手機的男女。原在向門口那側櫃檯——形似L型短邊——坐著的女子圍著圍裙,見自階梯爬上的四人緩聲道了句迎賓語(他之前問過伊利安,大致上是「歡迎來訪」的意思,讓他深感意外,畢竟在歐洲多數地方能得到最多的不過是一句帶著笑容的「日安」),跟走在最前頭的安德森確認人數後,兩人似是相熟,笑著多聊了幾句,女人便領他們到靠近書櫃的四人座,將附有照片的雙語菜單在每個座位上各放了一份,向他們說了句中文便欠身走回收銀台。

「她說選好餐後,再揮手叫她來桌邊,或者到櫃檯點餐都行。」周邊說邊翻閱菜單,問他們吃不吃素、有沒有食物過敏的嫻熟口吻,顯現善於照料他人的特質,讓兩位異鄉人感到安心許多,看著他的神情也和緩許多,連帶注視這一幕的安德森也帶上深深的笑意,鏡片——「我有老花眼,平時沒關係,但沒戴眼鏡可看不清這麼小的字。」安德森解釋——後的眼睛深邃,專心致志不失柔軟。

「——如果你們沒有忌口,那我點個比較道地料理的魚和雞,好嗎?這間店可能比較符合西方的飲食習慣,不用分食,每個人會有自己的一份餐點,包括飲料和甜點⋯⋯」對著菜單侃侃而談,得到伊利安肯定的回應後,周抬起頭,這才發現在座其他人齊刷刷盯著自己,登時愣了愣,反射性望身旁的伴侶問:「怎麼了嗎?」

安德森抿著嘴搖搖頭,面上還帶著笑,跟他確認了餐點細節後起身走向吧台。

倉促地跟將菜單一併收集起來的安德森道謝,伊利安才低頭喝了口水,餘光就見那桌散客放下了手機,先是看著安德森竊竊私語,而後又看向周,最後其中的女方大膽地離開了座位,走到安德森身後,待他點完餐後,面帶期待地上前攀談,安德森沉靜的回覆似是證實了兩人的猜測,女子的興奮之情溢於言表,連肢體語言都鮮活不已,連連對男伴招手,比手畫腳要對方用手機為他倆拍照。

「不好意思,難道你們是⋯⋯很有名的人嗎?」見狀,伊利安內心頓時被「天哪沒認出來會不會太尷尬」、「還是說認出來了他們反而會尷尬」、「這問題會不會很沒禮貌?是不是假裝不知道更好?」、「會不會今天滑Twitter就發現自己被炎上了」種種念頭淹沒,有點口不擇言,話說出口立刻發現自己理該修飾一下。「抱歉,我沒有冒犯的意思⋯⋯」

「沒關係,嗯⋯⋯」周思考了下,看似原本想要否認,可又改變了主意,點點頭。「算是小有名氣吧,別太在意,頂多是在臺灣這邊⋯⋯還有香港?中國大陸?」

等等,這範圍越說越大了啊。社會閱歷遠無在場其他人來得多,雖然摯友在Instagram上有百萬訂閱,但從未因此實質性地影響生活,青年只覺大腦成了一片亂碼,不確定此時的最佳應對是什麼。

「商業、音樂,還是影視領域?」亞瑟恰逢其時接過了話荏,語態平和,不卑不亢,沒有因而改變態度卻仍保有足夠的尊重,「請原諒我們自小被西洋的強勢文化餵養,對東亞了解確實不夠深入。」

「無妨,只有少數人會在意電影節出現的那些作品,這裡又何嘗不是如此呢。」笑了笑,周摘下眼鏡,「我跟景耀⋯⋯也就是安德森演過戲,但知道這些事的人都有一定的年紀了。」

看我們的年紀也知道吧。周不以為意地聳聳肩,話鋒一轉,提起另一個問題。

「如你所說,東亞不那麼被歐洲人熟知,那為什麼會選擇這裡作為目的地呢?」

話說到這裡,總算照完相的安德森施施然拉開椅子,補上一句:「是啊,臺灣應該只會出現在戰爭主題的報導吧?可能還有川普的關稅戰演講中。」

對座的兩位異鄉客會心一笑,四目相視後,由亞瑟率先開口。

「我比較⋯⋯實務,考慮最大的是直航班機、自由度、語言通用性,還有同行者的人身安全。我無法承受失去他的任何可能性,之前就聽說臺灣是個很安全的國家,加上伊利安會說一點中文,對這個語言也有一定程度的好奇心,但近期的國際局勢讓我判斷中國不是個遊客友善的地方,因此我們就決定是這了。」他笑著眨眨眼,「很抱歉,沒有什麼驚天動地的好理由,不過我很喜歡這裡的人們,很熱情,像是你們。」

「我也差不多。」伊利安嚥了嚥口水,戰戰兢兢卻也誠懇,「⋯⋯雖然應該滿多俄羅斯人去日本或中國的,但我從沒來過遠東。來之前有人推薦我們去越南和泰國,不過除了轉機跟語言是個問題外,我有個朋友的女朋友是臺灣人,所以我對這個地方特別好奇,想來看看這裡的海。」

「海?你是說海上活動嗎?確實滿多外國人來東南亞浮潛的,我們有些小島很適合。」安德森挑了挑眉。

「不,我不太游泳,他也只游游泳池。」伊利安用手指比了比亞瑟,後者補充說自己只是喜歡游泳後的桑拿,他又定定望向兩人說:「這裡的海很漂亮。」

「謝謝。」這話讓安德森很意外,道謝後,單手支起了下巴,語氣感慨。「有時我感覺,這裡的人們都忘記這是一座島。當然,城市很好、商業發展很好、賺錢也很好,可是當人習慣以大陸國家的方式生活時,這是很⋯⋯」

「很可惜,也很危險的。」周接下了話,安德森若有所思地看向他。「反過來說也是。」

非母語使用者的用字很淺,意味很深,伊利安沒有擅自打破兩人沉默咀嚼思考,一如他鮮少介入亞瑟的沉思。時值今日,他不時與這種彷彿被對方拒於門外的寂寞對抗,他知道,無論再怎麼深愛一個人,人也無法全然理解另一個人;可他也知道,另一半(the better half)不單是形而上學自我矛盾的抽象概念,作為一個人的主體已是充分,當人接受另一個人走入生命,不是也不當因為自身的缺口或投射,而是真正能使一個完人變成更好(better)。

捫心自問,他願意在亞瑟面前揭露、暴露、扯開畢生最大的不堪,鉅細靡遺地細數從小到大的種種瘡疤嗎?他的理智同意了,可感性在邊緣搖搖欲墜,跟尊嚴掛勾的事物何其脆弱,組建自我的幽微認知像是滿佈大腦的敏感神經,也像是未爆彈的精密線路,他身在其中也難能拆解。

終其一生,人都在故土與遠方之間擺盪,只是有些回不去,有些到不了,不管是肉身或靈魂。像是他們之前一同在家看的蘇格蘭片[5]。

在那之前,伊利安讀過影評,說那是部既溫柔又哀傷的作品,雖無法預測劇情發展為何——如果瑣碎的日常對話稱得上劇情?——可隨電影進程被越來越多的手持式影帶覆蓋,他的面色不知不覺繃得死緊,艷羨彷彿只能在銀幕上看到的「別人家的爸爸」與「夢幻般的親子情深」,另一面看著片中父親被土耳其迷人的日照映照得更加蒼白的面孔,像是喉頭梗著一口出不來的氣,他無法也不敢任意歇息,怕隨之而來的是如釋重負後的潰堤。見他肢體語言緊繃,亞瑟無聲地坐近了點,兩人手臂相觸之際,他下意識將身上部分的重量往對方傾軋,被亞瑟穩穩地支撐著,厚實的掌心從背後繞過,搭上他的後腦勺,似是沒有任何意義的愛撫,輕慢梳理著他靠近脖頸的髮根。

破碎的影像輪替交織,猶如人的記憶總不那麼準確,可某些時刻又清晰得歷歷在目。歲月殘酷在於,多年之後回想燁燁生輝的景況,時而會看見當時沒能看見、刻意或無心忽視的暗影,認知上的時差,像徘徊在古堡的惡靈,總在午夜時分將他們想要摒棄的過往扯出來大聲嘲笑、肆意凌遲。

And there’s this feeling once you leave where you’re from, where you grew up, like you don’t totally belong there again. Not really.

But Edinburgh was never...I never felt like I really did belong there.

一旦你離開長大的地方,就再也不屬於那裡了。像愛丁堡,我從來就不覺得自己屬於那裡。

全片還未結束,伊利安就在皇后合唱團的配樂裡無聲地哭泣起來,亞瑟沒有按下暫停鍵,也沒有出聲勸慰,只是將他半個身子按著躺在自己膝上,一手握著他的手,一手撫著他的髮絲。他覺得很難堪,也很沒道理,分明是他選擇離開老家的,卻無法不感覺到自己被背棄,因為它從未真正地像是「家」,就如印證了亞瑟說過的一句很可怕的歌詞:「你在外也無容身之處,別無謂地逃跑。[6]」

人們稱那些歸不得或失去故土的人是失根的,可從未擁有過的東西,怎麼失去呢?

上菜的動靜打斷了他碎片化的思緒,見亞瑟關切的眼神,他歉疚地報以一笑,將注意力放回面前的餐點,裹粉炸過的魚肉被亮眼的甜椒包圍,上頭覆蓋著閃爍油光的紅色醬汁,散發著甜味與不知名香料氣味。

隨周鸚鵡學舌似的念出「糖醋魚」,抓住關鍵字的他又用英文問「是蜜糖(sugar)嗎」,得來正向的答覆後,不好意思地笑了起來,不太熟練地拿筷子用尖端戳起一塊魚肉,放在白飯上。

「你們先用吧,我吃飯很快。」還在候餐的安德森道,伸手為所有人斟了茶水。

得到授意的亞瑟也不推辭,說了句「好好享用」便夾起了自己陶鍋中的三杯雞。醬油與薑的味道對中式餐館愛好者並不陌生,入口卻沒有想像中油膩,亦無因為減少辛香料的刺激缺乏層次感,油光將白飯妝點得亮白,附設的三格小菜有著生炒的時蔬與豆製品,交錯食用能中和掉個別菜餚的味道,味噌基底的附湯也畫龍點睛。幾日飲食中,他發現,儘管食材與料理方式與其他東北亞國家差異不大,臺灣料理猶是清淡許多,曾有商務夥伴告訴他,廣東與潮汕地區的餐飲跟這個高度移民化的小島比較相近,但假如他在歐洲吃的廣式餐館與茶餐廳足夠道地,那食物的風格似是仍有細微的差異。

聽他倆對菜餚讚不絕口,周微笑內斂,看不出是接受了、還是將這些反應視作禮貌,來到這個國家後聽到超過過去人生中的所有次數的「謝謝」的伊利安不由得這麼想,咕嚕咕嚕把杯中的冰紅茶一飲而盡。

送上餐後甜點——不敗的香草冰淇淋,上頭還淋了點蜂蜜,萬歲——時,店員向安德森往窗外指了某個方向比劃著,聽他回了什麼,點點頭又說了一段話,離開時周也朝她道謝,得來一個淺淺的鞠躬。

「她說你們要去的車站有工程要做,所以從上個月就封閉了,如果要去放天燈的地方,要再往前一個站上車,也不遠,就在我們剛剛路過的博物館那邊。」安德森放下小湯勺——天,他吃飯真的超級快,胃不會出問題嗎?伊利安想——解釋道,「要不然我們直接載你們過去?十分也能放天燈,不過傍晚應該適合得多。」

伊利安瞪大眼,立時就要拒絕,就聽亞瑟從容地婉拒:「沒關係,我們也想去其中一個站看看貓,坐火車慢慢來剛好。」

「也好,下個班次出發正好。」周體貼地附和,又點了兩份格子鬆餅和水果冰沙解暑。

在麵粉香氣中,他們談及東西方差異,X、Y、Z世代的差異,還有他們都很喜歡的電影。似一種獨特的默契,對彼此的私人領域避而不談,卻不避諱地提出獨到的洞見與私己美學,像是他們跨越了社會階級給人的榮耀與枷鎖,真真切切地以一個人的身份,對待同等的另外一個人。

一如曾經,他們都選擇這般誠摯地愛另一個人,只關乎愛與被愛,與性別無關。

最終,伊利安堅持要支付餐錢仍以失敗告終,就連店員都出言緩頰,用英文說這頓飯餐廳的老闆買單,連安德森和周都愣了半晌,後來笑著說他們怕不是搭了另外一種順風車,便載他倆到了海科館的無人車站,臨行之際,不忘提醒他們要對著電子看板刷卡進站。

向遠去的車子招手道別,不消一刻鐘,在他們看見車廂前,柴油動力的火車聲響自舊時的礦坑鐵道另一面的遠方傳來,鐵軌也為之震動,好像下一秒會自被綠草覆蓋的洞穴竄出的,是童話故事裡的巨獸。

伊利安轉身又往海的方向看去。烏雲不知何時散去了,海天一色,天清氣朗,港埠的船隻寧靜祥和,異國情調的建築林立,海潮聲遠得幾乎要看著浪方能臆想出來,好像他在一個未曾認識的世界,卻意外地不覺惶恐。

他察覺到亞瑟在看他,但他沒有看過去,彷彿靈魂隨視線去了很遠的地方。

火車到站了,他錯過了目睹火車頭從坑道駛出的時刻,可一點也不覺可惜。他們在第二節車廂上車,座椅與裝飾不同外部的彩繪,頗有復古風情,裡頭空蕩蕩的,可他們還是比鄰而坐,自然而然地、沒有理由地牽起手來,像是一個沒有訴諸言語的秘密。

不久,車開了,伊利安側過頭看向開著的窗子,進入眼簾的海像是近晚時分的影子,被街景、草木還有好多好多的東西切成零碎的色塊,時大時小,可令人慶幸的是,它永遠在那。

真好,我們分享同一片海。[7]

他為這個毫無根據的傻氣想法笑彎了眼,甚且無法清楚說出那個「我們」代指的究竟是哪些對象,只知道,這種鬆弛的心緒好得不可思議,而能為他、讓他盡情沉浸於此的原因唯有一個,那個答案於他總是無比堅定。

亞瑟。來自北國的青年低喚,收緊了交握的手。很快地,他也會成為如同呼喚之人的壯年,可恰巧是這個時刻,這個時機,他認為自己對於愛的解答、人生的解答了然於心——

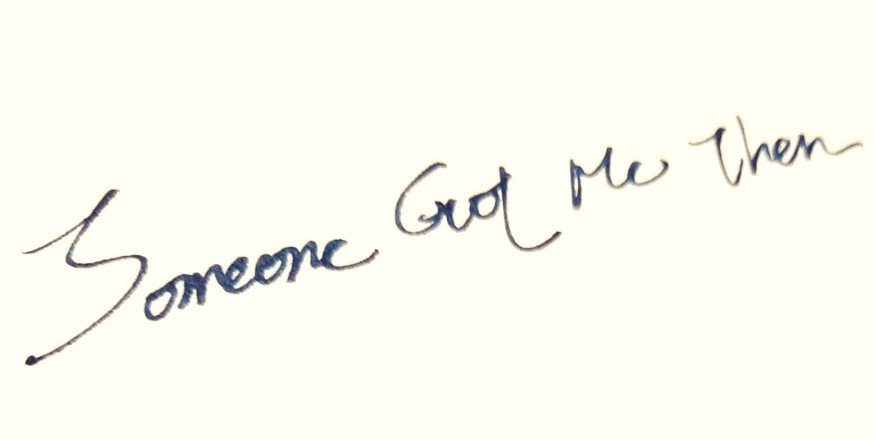

「你是我過去不自知的漫遊癖(fernweh)[8];也是我現在的最佳歸宿(querencia)[9]。你是讓我熱愛旅行的原因,你是我在旅行中最好的發現。」

就如他們都知道的那樣,亞瑟的眼睛盛滿近夏的豐碩陽光,笑著說:「我的榮幸,親愛的。」

14Please respect copyright.PENANArcIPkELo65

14Please respect copyright.PENANAODHn3ek7FJ

FIN.

[1] 2024年花蓮地震(又稱為403花東大地震)發生於當地時間4月3日上午7時58分09秒,震央位於台灣花蓮縣壽豐鄉,芮氏規模7.1(最初地震報告為7.2),該次地震在全台造成18人罹難、1,155人受傷、37人留置及3人失聯,中橫公路及蘇花公路、蘇花改均受地震影響而封閉。

[2] 希賴斯(hɨraɪ̯θ)是一個無法直譯的威爾斯文化概念,粗略定義為「帶有對死者或離去者悲慟的鄉愁」,混合了掛念、渴望、懷舊、願望,或對昔日威爾斯(故鄉)的熱切渴求。

[3] 臺灣同性婚姻於2018年11月24日全國性公民投票通過,同意以修改民法以外的其他立法形式讓釋字第748號釋憲案實現,2019年5月17日《司法院釋字第七四八號解釋施行法》於立法院三讀通過,同年5月24日正式生效。

[4] 深澳線是由臺灣鐵路公司(原臺灣鐵路管理局,略稱臺鐵或臺鐵局)經營的鐵路支線,於1989年停止客運業務,僅保留一小段作為深澳電廠煤運專用線。2007年因電廠改建而停用,現因應國立海洋科技博物館(簡稱海科館、海博館)啟用,於2014年1月9日恢復客運。

[5] 夏洛特・威爾斯(Charlotte Wells)《aftersun 日麗》,二〇二二年。

[6] 《Wish 星願》〈This Is the Thanks I Get?! 這讓我感到心痛〉西班牙語版本〈¿Y así van a agradecer?〉,二〇二三年。原文全句:「No tendrás refugio afuera; deja de corer.」

[7] 化用自夏洛特・威爾斯(Charlotte Wells)《aftersun 日麗》台詞,二〇二二年。原文全句:「I think it's nice that we share the same sky.(我想我們分享同一片天空很棒。)」

[8] 漫遊癖(Fernweh),「Fern」在德文中意謂遙遠,「Weh」則是疼痛,兩字合併,用來描述人們對於去到遙遠地方的渴望、渴望著從未去過的地方。

[9] 歸屬之地(Querencia)在西班牙語中原意為「為鬥牛士準備暫時休息的空間」,延伸之意為「可以呈現真實自我的地方」。