x

x

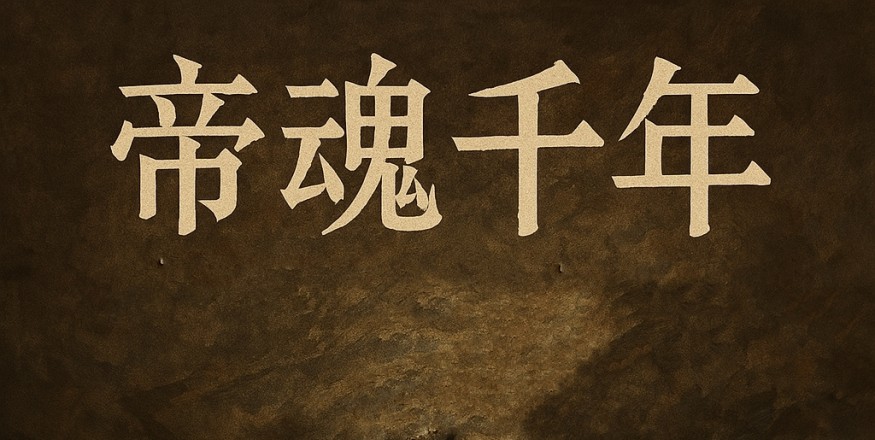

一開始,只是一道細縫,像是天光撕裂了萬年沉寂的黑。

贏政原本躺在冷硬石榻上,雙目微闔,肌膚蒼白得透出玉色光澤。他已不記得最後一次眨眼是什麼時候了,畢竟不需要睡眠,不需要呼吸,也不會老,不會死。時間對他早已不再是河流,而是沉澱不動的死水。

那縫隙初現之時,他的眼珠沒動,卻早察覺了陵中氣壓的細微變化,微弱但鮮活的風穿越泥牆,像一縷久違的人聲,喚醒了他曾經深埋的渴望。

這道光,是數千年來,他第一次見到與夜不同的明亮。

他站起來,動作如機械,每一個關節都沒發出聲響,因為早已沒有軀體與年歲所帶來的磨損。他赤足行走在光滑的墓石上,目光穿過那道光,看見裂縫後的世界——鋼筋交錯,水泥崩落,吊臂如獸,咆哮在陵墓上方。

他記起千年前那場死亡的錯愕。那夜他服下煉丹師精心熬煉的金液,心中滿是征服天地的豪情。他以為會在清醒中見證不死的榮光,卻在毫無徵兆之下,心跳驟止,氣息全無,身體冰冷,連話都來不及交代。旁人以為他駕崩,一切按著預備流程進行——入殮、下葬、封墓。當他醒來時,身在地宮,萬籟俱寂。

他吶喊過,拳擊過石壁,用盡皇帝的尊嚴與凡人的絕望試圖逃離,但沒有人聽見。他甚至在無數次撞牆後,想要忘記自己,然而他連痛覺也隨著歲月鈍化了。他開始和兵馬俑說話,跟墓室裡的銅鶴飲酒。他曾以為自己瘋了,但後來他連瘋也無法瘋,因為思緒始終清明。

如今,那道縫隙是天意,還是懲罰的盡頭?

贏政伸出手,指尖碰觸到陽光——那是真正的陽光,不是燈火的幻影。他的眼泛出微光,像沙漠中忽然湧出的清泉。

他知道,他能出去。他終於能夠跨出這數千年的墓牢。

但那之後呢?

千年後的世界,還有誰記得秦始皇?還有誰會以他為王?

或者,他只是會被當作一具「古屍」,被鋸開、解剖、拍照、研究,在玻璃展示櫃中,變成一個標本。

他輕笑了一聲,那笑聲像鏽跡摩擦銅劍。

可無論如何,他終於不是一座墓裡的囚徒了。

贏政披著帝王之軀,踩著碎石與泥塵,朝著那光走去。

他要看看,這世界是否值得活這麼久。

他雙腳踏出地宮那刻,塵土與陽光一同撲面而來,贏政只覺得眼前一白,一瞬間彷彿墜入夢中。

這夢太長了,長得像他被埋藏的歲月。

腳下的土地不再是昔日的黃土高原,而是一片被開鑿、剷平、灌水泥的堅硬地面。鋼筋林立,混凝土堆積如山。他看見一架龐然巨物,渾身鐵甲,手臂如獸爪,不斷在空中揮舞,竟能挖掘、搬運巨石而不費吹灰之力。他看著那龐然之物咆哮著轉動,心中一凜,這不是神獸,是妖物嗎?還是...這是新時代的兵器?

他踉蹌後退一步,長久未與天地交流的身體在風中顫抖。秦制冕服早已失去昔日榮光,黑金繡紋早褪,只剩破布與殘緒隨風飄搖,露出蒼白胸膛與乾裂的手臂。這樣的他,若讓昔日的臣子看見,誰還認得那是秦始皇?

而眼前的景象,更令他無法理解。

高聳入雲的鋼骨水泥怪物——那竟是房屋?十餘層!這是什麼國度?是後世的咸陽城嗎?怎能築得這麼高而不倒?他瞠目結舌,望著玻璃如鏡般閃亮的大樓外牆,望著來往穿著奇裝異服、操著怪語的人們,耳邊充滿嗡嗡轟鳴與電子聲響。

他突然發覺,自己不只是從陵墓中走出來了。他,是從歷史中被撕裂出來的幽靈。這個世界,毫無他的痕跡。他的語言,他的法度,他的榮耀與霸業,全都不見了。

他站在那破土的一角,如同一塊被遺忘的古石,與身後崩塌的陵墓成了對照。

「這裡……是何年何月……?」他喃喃低語,聲音嘶啞,像千年墓塵滑落的碎響。

沒有人回應。只有那怪手再一次落下,挖土、搬石,一如千年之前他號令臣民,築起自己的萬世之宮。

如今,那座宮成了他的囚牢,而這片土地,早已不屬於他。

贏政抬頭,看著那樓頂的天際。他想,那也許不是終點。

他還要問,這天下,如今屬於誰。

ns3.145.19.123da2